最近、NPO法人日本子守唄協会の理事長をしておられる西舘好子さんと対談する機会があった。

私は不明にして西舘さんとお逢いするまでは同氏について全く無知であった。

対談を企画した仏教企画の社長藤木隆宣師から、西舘さんは劇作家・小説家として著名であった故井上ひさし氏の元夫人であった方であることを知らされ、正直のところ驚いた。

周知のとおり井上氏は『手鎖心中』により直木賞を受賞(一九七二)して一躍文壇の寵児となった人であるが、私にとって思い出深い作品といえばNHKの連続人形劇で一九六四年から五年間も放映された『ひょっこりひょうたん島』がある。この劇はミュージカル形式の笑いと冒険と諷刺に富んだ物語であるが、「波をじゃぶじゃぶじゃぶじゃぶかき分けて……」という歌とともに、登場人物のドンガバチョ、サデー先生、トラヒゲ、ライオン、マジョリカなどその生き生きとした姿は五〇年経った今でも眼底に残っている。

また井上氏は曹洞宗にとっても忘れえぬ人である。

氏は一九七二年刊行の『道元の冒険』により岸田國士劇曲賞と芸術選奨新人賞を得ている。

本書の内容を解説した飯沢 匡氏によると、この作品は初めからテアトル・エコーという劇団を想定したもので、役者の数が限られており、一人の役者が何役も兼ね、中世と現代とを往来し、女優と男優の性転換など笑いの種になっている。また夢が巧みに引用されており狂人が道元禅師の夢を見、道元禅師も未来の狂人の夢を見、どちらが主体なのか判らないところが面白いのだという。

私見によれば本作品は全体として喜劇性に富むが、しかし登場人物の台詞は仏教の教えの根幹をきちんと押さえていると思う。二、三例を挙げよう。

懐弉(役)「波羅密多とは知恵のこと/悟りに至る知恵のこと/波羅密多を念ずれば/ものにこだわる/ことあらじ」。

義介(役)「こだわるべからず/こだわるな/必ず持つな執着心/一切合財つくりもの/溶けて流れる春の雪」。

義演(役)「太陽やがては燃えつきん/星もやがては消え失せん/なべて空間瞬間に/散りて浄土の花となる」。

西舘好子さんとの対談を紹介するつもりが、ついペンが滑ってしまい元御主人の話になってしまった。私にとって井上ひさしという作家はそれ程大きな存在であるし、同じ東北人という親しみもあったのである。

現在、西舘さんが実に精力的に進めている日本子守唄協会の仕事は、ひとり子供たちの健全な育成にとってのみならず、両親や日本人(社会)や日本文化の将来にとって不可欠のものであると考えざるを得ない。

二、 「子守唄」とは何か

西舘さんがどうして「子守唄」に惑かれこれに凝るに至ったのか。いろいろな事情や背景があったようだが、最も大きな動機は二〇〇〇年(平成十二年)当時に頻発していた幼児虐待事件であったようだ。

西舘さんはこう述べておられる。「息子が母親を撲殺するという事件が起こり、今思えば日本の家庭の従来の形は、この辺りから崩壊していったようだ。家庭が殺戮の場所となる異常事態は、それ以後金属バットを象徴として相次いで起こる。その後は親が子を、孫が祖母を、兄弟同士が、と最も近い関係にある家族の間で流行りだした。「世も末」の現象として」(「日本子守唄協会10年の歩み」、『協会設立一〇周年記念号「子守唄」』所載)。

この記念号には同協会会長で東大名誉教授の小林登氏も寄稿しているが、要点はこうだ。「自分がこの運動に参加したのは、子守唄によって、子育て支援ばかりでなく、家庭や社会に優しさを取り戻し、人間関係の心の絆を結び直すことができると考えたからである。子供はいつでもどこでも危機にあるのである。われわれが当面している現在の子供の問題をみると、社会が豊かになったが故に、何か人々に「優しさ」「思いやり」などの「共感の心」がなくなり、人間関係が希薄になったのがその原因のように思える。

すべての人間関係は、母子関係から始まる。母子の心の絆は、われわれが人生でもつ色々な人間関係をつくる心の絆の原型なのである。それをつくる子守唄には、特にリズム・メロディなど音楽的なものに、何か特別な優しい力があると思う。皆で子守唄を歌って、子育てを応援し、家庭も社会も「優しさいっぱい」にしようではありませんか」。

そのとおりと言わざるを得ない言辞である。子守唄には「何か特別な優しい力がある」との指摘は凄い。そしてこの「力」に気づいて行動に出た西舘さんはより凄いと言うべきであろう。

協会の最初の活動は一〇人程の集まりからで始まったそうだが、現在副理事長を勤める女優の藤村志保さんをはじめ理事に名を連ねる方々は錚々たる文化人たちである。

その活動は今や全国に及び、3・11の東北の被災地には九〇回も支援に訪れているという。

西舘さんと私との対談(詳しくは『曹洞禅グラフ』一二六号、参照のこと)では、私が聴き役、彼女が答え役の観がある程に彼女は滔々と語り続けた。

再びその要点を述べよう。

(1)子守唄は言わば即興詩であり、その前後に「ねんねんよ」と子供の顔を見ながら歌う唄である。

(2)「三つ子の魂百までも」とあるように、三歳までに体で覚えたことは、誰れも奪えない。三歳までの赤ちゃんといるときの母体がその子の生涯を決定してしまう。

(3)今の時代はテレビや外国音楽の普及などで、あらゆるジャンルの音楽がこの国に入ってきたので、「子守唄」はもう古い、とろい、さみしいというような位置づけになってしまった。今は母親が唄を伝えるのは無理だと思う。私の記憶でも母ではなく祖母が歌ってくれた。今の団塊の世代の人たちが孫に歌い聞かせることがなくなったら、孫は一生子守唄を聴くことがないだろう。今が最後の時だと思う。

(4)「ねんねんころり」の「ねん」は念仏の「念」からきているので、お寺から出たものと思う。おばあちゃんたちが子供を連れてお寺へ行く。ご詠歌の旋律が子供たちの耳に入る。あるいは念仏を聞いていると確かに眠くなる。「ねん(念)」はこの辺からきていると思っている。

(5)三歳までに愛された子は人を愛することができる。ところが虐待は増え続け、殺人は凶悪になっている。少年犯罪は後を絶たない。正常と異常が分からなくなっている人間はいっぱいいる。これを是正するためには子守唄協会だけでなく仏教界とも手を取り合っていく必要がある。お寺は「命の館」ではないか。

三、歌(唄)と仏教

日本の子守唄協会には「子守唄憲章」というものがある。仏教者にとって参考になると思うので紹介しよう。

(1)子守唄は 親と子の愛の 唄です

(2)子守唄は いのちの讃歌 です

(3)子守唄は 人と人の心を つなぐ唄です

(4)子守唄は 人の心をやさ しくする唄です

(5)子守唄は 人々の平和を はぐくむ唄です

これら五つの「子守唄」を「ご詠歌」に替えるとそのまま梅花流のスローガンとしても通じるように感じるのだが、どうであろうか。?の「親と子」が気になるようなら「人と人との」あるいは「人びとの」としてもよかろう。

どうしてかくも子守歌にこだわるかというと、人間の性格や感性は三歳頃までに決まるという見方は教育研究では今や常識化されているし、とくに母子関係のありようが生涯を支配するという捉え方も一般化されているからである。また子守歌は人間の心の奥底に響き、母子関係を強めるとされるからである。

管見するところ「歌(唄)」というものには「力」がある。ここで「力」とは人の心を深いところで突き動かす「はたらき」であるとしたい。

もしそうであるとすれば、歌(唄)は仏教(宗教)の「はたらき」と通底すると言えよう。とくに宗教儀礼の場における歌(唄)の効用はすこぶる大きいように思う。

キリスト教会の葬儀を含む儀礼では、聖書の読誦と聖歌・讃美歌の合唱とが交互に行われるが、聖歌の独特な音響は参会者の気分を和めると共に厳粛にすることは確かである。

仏教ではどうか。

宮城県は山元町の曹洞宗徳本寺住職早坂文明氏は東日本大震災の被害者の一人であるが、以前からテレホン法話をはじめ多様な布教活動の実践で知られる。

師は震災で犠牲になった人たちの遺族にどう接したらよいか分からず、言葉を失う日々が続き、読経さえも虚しく思うことがあったという。

そして今伝えられない想いを伝えるにはどうしたらよいかと思いあぐねた末に思い至ったのが「歌」であった。それからは車での移動中や火葬の待ち時間に思い浮かんだ言葉を断片的に書きとめた。出来上がったのが「千年眠れ」という歌詞であった。

この歌詞にシンガーソングライターのやなせなな(梁瀬奈々)さんが曲を付けてくれた。この歌がやなせさんによって歌われたとき、これを聴いた人たちは三分も経たないうちに涙したという。

「千年眠れ」の一部を掲げよう。

「町の灯りは消えた/人のうめきを聞いた/風はあてなく吹いて/黒い絵の具の大地/月の光こそ/夜空の涙のしずく/眠りなさい/きのうの想い出/忘れて/哀しみを抱いて/私はずっと祈ります/忘れません/だから千年経ったら/目覚めなさい/あなたが最後に見たはずの/ちいさな花が/きっとここに咲いている/そう信じて」。

総括的に言えばこの歌は生者の死者への思いであり、語りかけであり、鎮魂歌である。

師にはこの歌の外に「まけないタオル」というのもある(徳本寺ホームページより引用)。

『中外日報』の「心ひとつに寺復興し」によると、僧侶が被災者に向かって三〇分間説教しても、涙を流して聴く人はほとんどいない。ところがやなせさんが右記の歌を歌うと三分間で涙を誘う。歌の「力」である。

早坂師はこのことについて「歌には人にある種のエネルギーをもたらす力がある。私はこれを「歌力発電」と称している」と述べている(平成二五年六月二二日号)。

宗門のご詠歌にも素晴らしいものがあり、「追弔御和讃」などは聴く者をしんみりさせ、涙を誘う「力」をもつことは確かであろう。

しかし既述の「千年眠れ」と比較すると、表現の仕方に時代の差を感じる。

お叱りを受けるかもしれないが、聴く人にとっては歌詞の評価は別として「千年眠れ」は「追弔御和讃」よりも現代人の歌感覚にピッタリ来るのではあるまいか。

宗門は宗歌は別として、現代のとくに若者たちを感動させ「力」を与える歌の領域の開発により力を入れる時ではなかろうか。

四、歌の思い出

私事にわたって恐縮だが、満三歳にならない時に父母を亡くした私には残念ながら子守唄を母から心中に注ぎこまれたという記憶がない。

「ねんねんころりよ/おころりよ/坊やはよい子だ/ねんねしな/ねんねのおもりは/どこへ行た/あの山こえて 里へ行た/里のみやげに/なにもろた/でんでん太鼓に 笙の笛」という歌なら、いつ憶えたか知らないが今でも脳裏にある。西舘さんによるとこの歌は江戸の子守唄であるという。

どうして宮城の港町で生まれた私が江戸産の子守唄を知っているのか。自分史的に興味のあるところである。

三歳前に両親を亡くした私は母方の祖父母に幼少年時代を育てられた。

祖父の寺にはハル(春?)さんという五〇代ぐらいの男性が寺男として棲んでいた。

ハルさんは独りぼっちの私をとても可愛いがってくれた。女性のお手伝いさんも二人いたが、私の記憶ではおんぶもだっこもハルさんであった。

そして私にとっての子守唄はハルさんがいつも口ずさんでいた歌であった。

この歌を歌えるようになったのは、多分五、六歳の頃であったろうが、もちろん意味など知るはずがなかった。

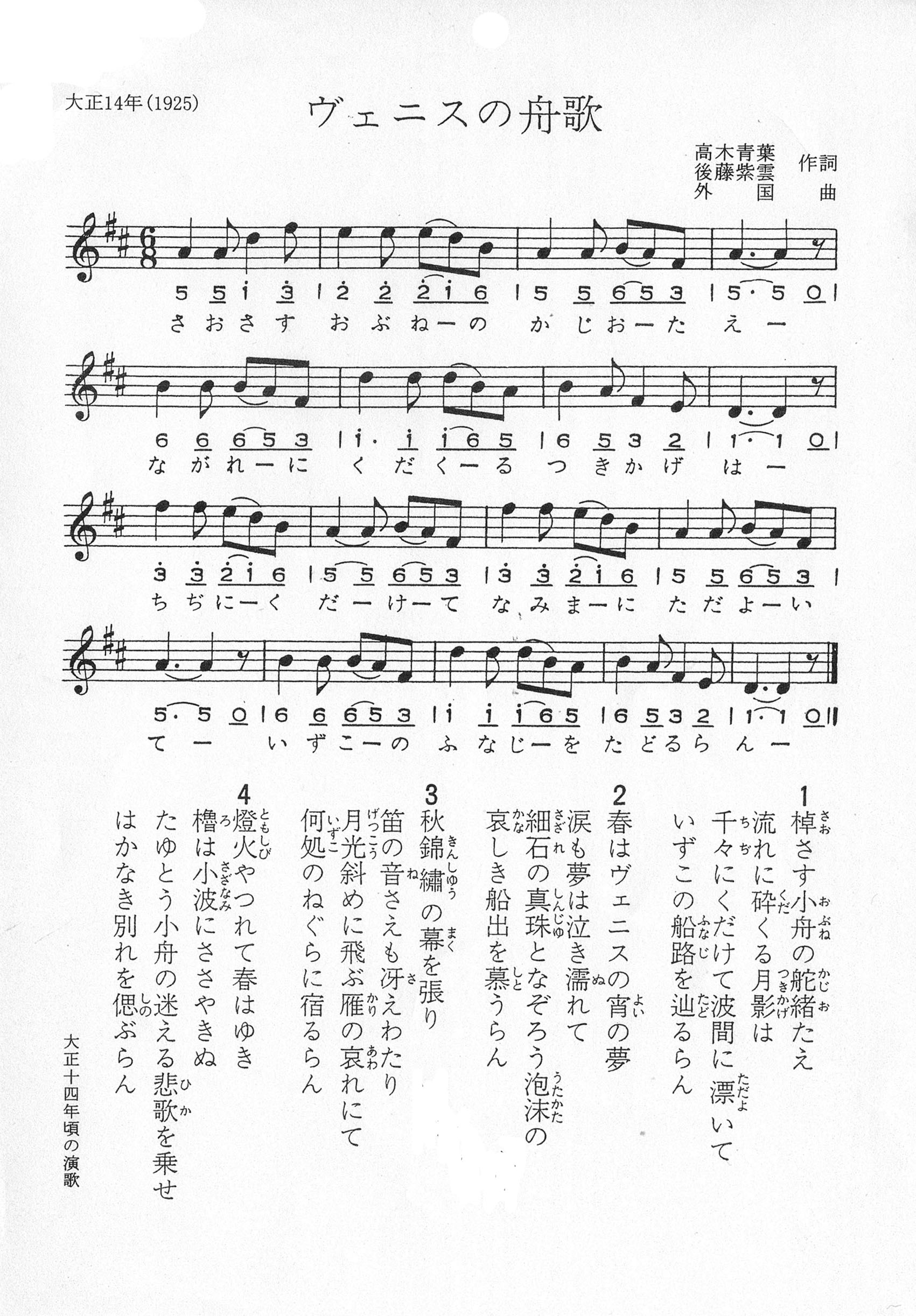

後に調べてみると、この歌は「ヴェニスの舟歌」というもので大正一四年(一九二五)に作られている。

その二節は「春はヴェニスの宵の夢/涙も夢は泣き濡れて/細石の真珠となぞろう泡沫の/哀しき船出を慕うらん」。第三節は「秋錦繍の幕を張り/笛の音さえも冴えわたり/月光斜めに飛ぶ雁の哀れにて/何処のねぐらに宿るらん」というものである。

御覧のとおりこの歌は移ろう季節と人や鳥との別れの歌である。メロディも寂しさと悲しさを帯びている。

それから八〇年近く経った今でも、空に月を仰ぎながら歩くときには、思わずこの歌を口ずさんでいることがある。

さらに私が幼少時に学んだ歌に「夕焼小焼」(大正一二年・一九二三)がある。

「夕焼小焼で日が暮れて/山のお寺の鐘がなる/お手々つないで皆かえろ/烏と一緒に帰りましょう」、そして「子供が帰った後からは/丸い大きなお月さま/小鳥が夢を見る頃は/空にはきらきら金の星」である。

ここには寺の晩鐘と子供たち、別れと烏、月と小鳥と星とが「時の移ろい」に乗せて歌われている。「移ろい」と「別れ」。

仏教語ではまぎれもなく「無常」である。

振り返ってみると、私にとって子守唄は「無常」を秘めたものであった。「ねんねんころりよ」ではなく「哀しき舟出を慕うらん」であり「空にはきらきら金の星」である。

私が死の床に就いた際にも、口ずさむのは多分これらの子守唄的な歌ではあるまいか。仏の教えと同じように歌は計り知れない「力」をもつ。