|

法事の営み方 文:霊元丈法 問い |

|

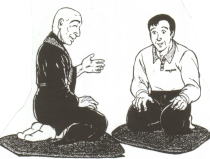

| 法事の心得 その1 法事は単なる飲食ではない 仏教とは仏の教えであり、同時に仏をめざす教えでもあります。仏をめざす生き方として、道元禅師は四つの行いを示されました。 1、 布旋(物でも心でも、惜しまずに与えよう) 1、 愛語(おもいやりの言葉をかけあおう) 1、 利行(人のためにできることをしてあげよう) 1、同事(みんなで助け合い、仲良くしていこう) なかでも、布旋行は最も大切で、仏教の当初より重要視されてきました。とくに僧に食事を施すことは作善(自らに福をもたらす良い行い)としてひんぱんに行われました。現在でもタイ等の南方仏教国では、早朝の風景として、毎日托鉢が行われています。地べたにひざをついて、うやうやしく僧侶へ食べ物を捧げます。いただいた僧はお礼も言わず、頭もさげません。かえって布旋した方が、地面に頭をつけて僧を礼拝いたします。 功徳を積む仏事ということができます。それが先祖供養となるのは、①故人のしたかったこと(しなくてはならなかったこと)を子孫縁者がかわりにしてあげる。②子孫縁者が仏縁を深める姿を先祖が喜ばれる、の2点からです。 ①を追善といいます。ここから広くお世話になった方々への御礼という意味がでてきます。②が作善です。法事にお経を読むのは、お坊さんから仏の教えを説いていただく法施と、施主が差し上げる財施の二つの布旋によって成立しています。ここに、布旋を御経料などと料金化してはならない理由があります。 たしかに、旧態依然とした法事は、わずらわしい約束事も多く、費用もかさみますが、反面、血縁や友人とのつながりを深くします。さらに孤独・孤立化しがちな現代の私達を、悲しみを分かち合うことによって救ってくれる大事な仏事です。 |

| 法事の心得 その2 法事の営み方 最初の法事は忌中の初七日忌、その後忌明けの四十九日忌、以後は百ヵ日忌・初盆と一周忌以後の年忌にあわせて営まれます。年忌は二年目が三回忌で、以下数え年で計算し、七・十三・十七・二十三・二十七(この中間で二十五回忌とする場合もある)、三十三(納めとして三十七回忌以降を略するところもある)、五十回忌です。その他百回忌以後は、特別の人を遠忌(おんき)として五十年ごとの法要を営みます。 ちなみに、曹洞宗の開祖道元禅師の七百五十回忌大遠忌が西暦2002年に盛大に行われます。 ●法事を営む時の注意 1、重要な法事(初七日・四十九日・一周忌~三十三回忌等)を営む時は少なくとも1ヵ月前(日・祝日に行う時は二ヵ月ほど前)には、お寺に伺い、ご住職と直接相談し、日時を決めて、招待客に文書で案内を出す(電話での通知、返事は間違いのもとです)。 2、予算や招待客数によって、もてなしや引き出物の程度、自宅・お寺・料理店など会場を設定する。予算は次の四つです。 ①お布施……過去の法事の記録からお包みすればいいのですが、どうしても分からなかったら、直 接ご住職に相談しましょう。納骨、お墓参り、開眼などをあわせて行う時はよけいにお包みします。 ②会食費……料理店を利用する場合が多くなっていますので、人数の確認をします。とくに葬儀直後の仕上げ法事など人数の把握ができない場合、会食膳を出すことを止めましょう。 ③引き出物……不祝儀の場合は、なるべく品物に直接名前などを書き込まないようにしましょう。ご住職へは、記念として仏具など金品をお寺に寄付し、引き出物にかえる方法もあります。 ④お供え物……お寺では、花・供物などを用意してもらえる場合と、持参する場合があります。また、お寺ごとに約束事もありますので、十分確認してください。お線香を持参する場合、お墓用の野線香ではなく、良質の線香を使いましょう。 自宅のとき(零膳がそろっているか確認し、法事用に仏壇を整えます。お寺は突発的な差し支えが起こりますので、必ずご住職に確認をとります。送り迎えをしないとき、お膳につかれないときなど、それぞれお車代、お膳料を白封筒で包みます) お寺のとき(お寺でご法事を営む場合は、ご法事のお布施のほか、ご本尊様への御香資も忘れない気遣いが大切です。お寺での会食は席料など使用料金が決まっている場合があります。もし、それがない時は心づけを包みます) 料理店など(写真やお位牌、供物をお飾りし、ご住職にご供養をしていただきます) 3、年忌が重なる場合は、先にくる年忌にあわせることもできますが、三回忌まではその方の命日(または逮夜)にしたほうがよいのです。(最近では日・祝日に行うことが多いのですが、本来は祥月命日当日か逮夜(前日)にするものです。 多くの人に参加していただくために、休日を利用するということを忘れないでいただきたいと思います。命日には、たとえ法事を先にすませていても、きちんと華・供物・霊膳を供えお参りすることが必要です。 4、案内状文例 謹啓 (時候のあいさつ) さて、早いもので、亡父の命日○月○日が近づいて参りました。 つきましては来たる○月○日(△曜日)△△時より、□□寺(電話番号)において××回忌法要をつと め、同日○○時より自宅にて会食いたしたく、ご案内申し上げます。 皆様にはご多忙のことと思いますが、ご参列、ご焼香いただけますなら幸いでございます。 施主 ○○○○ 二伸、恐れ入りますが、○○日までに同封のハガキにてご返事下さいますようお願いいたします。 |