毎日写経

作品も募集しています

お手本と解説 神奈川県立金沢文庫長 高橋 秀榮

御家族みなさまの御応募をお待ちしております

94号から「毎日書道」が始まりました。

お手本と解説は、神奈川県立金沢文庫長・高橋秀榮先生にお願い致しました。

お手本を参考にして(名前は作品の左側に)、作品を半紙などに書いてご応募下さい(無料)。年間のご応募の中から優秀な作品を選び、誌上で発表し、記念品を贈呈します。作品をどしどしお寄せ下さい。

○送り先 〒155―0031 世田谷区北沢4−17−2 仏教企画まで。

○お問い合わせ 電話03−3481−4911

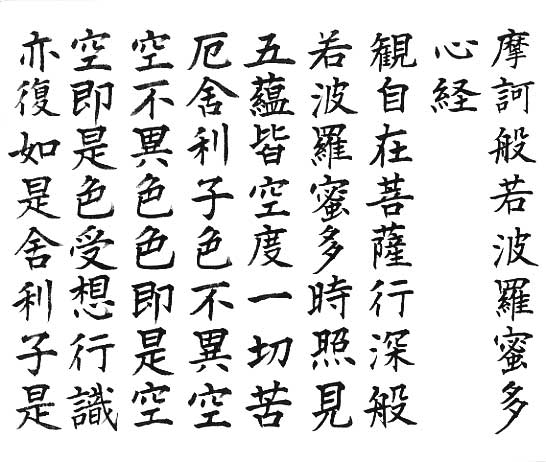

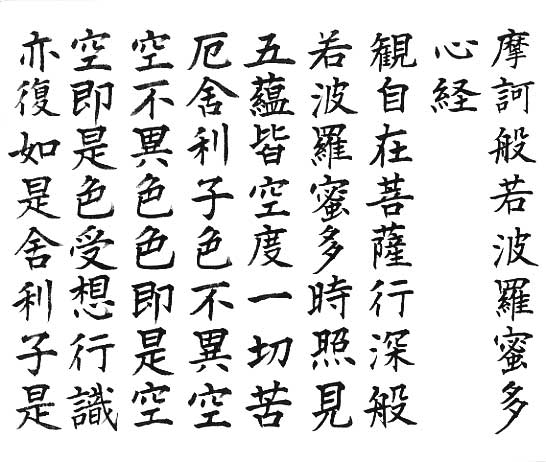

これまで何回か、色紙に四文字ないし五文字のお手本を掲載してきましたが、今回から『般若心経』の経文を、四回に分けて書写することにしました。そのため表題も「毎日写経」と改めました。

近年は、墨を磨り、それを筆に染めて和紙に文字を書くということが稀になってきました。御祝儀とか、ご霊前とか、どうしても筆文字を書かなければならない時に、簡便な筆ペンで用を済ますことが多くなってきたように見うけられます。そこで、私も筆ペンを使って写経をしてみよう、と思い立ち、何枚か練習してみました。通常、写経は一行十七字詰めですが、ここでは一行八字×九行の字配りにしてみました。字体が多少大きめなので書きやすいかと思います。

用紙は普通の書道半紙でかまいません。罫線が引かれている写経用紙より、手軽に求められる半紙を「毎日写経」の用紙として練習されることをお勧めします。写真掲載のお手本は、半紙を横にして写経したものです。半紙の上部に一・五センチ、下部に二・五センチ程の余白を空け、一マス二・五センチのマス目を八つ作り、その中に文字が整然とおさまるように書いてみました。そうして書き上げた手本がこれです。

写経の眼目は、お経の一文字一文字を正しく、丁寧に筆写するところにあるのですから、どうか、ゆったりとくつろいだ気分で、写経されることをお勧めいたします。あせらず、急がず、丁寧に書き写してみてください。書き終えた時に、心が晴れ晴れとした、あるいは爽やかな気分に包まれているとしたら、それこそが、なにものにも代えがたい写経の悦びであり、功徳であると信じます。

高橋秀榮

昭和17(1942)年、北海道生まれ。

駒澤大学仏教学部卒業。同大学院博士課程修了。

現在、神奈川県立金沢文庫長。駒澤大学・法政大学大学院非常勤講師。

【秀榮 タイの仏教遺跡をめぐる】

タイはじつに暑かった。二月下旬から一週間ほどの期間であったが、連日38℃〜40℃という気温で、閉口した。世界遺産に登録された仏教遺跡の仏像を拝観する目的の旅も、汗だくまみれで、二度も三度も着替えをしたほどである。そのくらいであるから、また喉もよく渇いた。案内役のスチャート君はそうした状況を察して、寺院の傍らで売っている果物などを買い求めてくれた。

タイの果物といえば、マンゴスチン、ローズアップル、スターフルーツ、リンゴ、スイカ、マンゴー、ドリアンなど多種多彩で、道端の店先、車や自転車の荷台などでも見かけた。私はスイカジュースの味が好きになり、よく飲んだ。一日に三度も四度もスイカのジュースを飲んだ気がする。それがじつに美味しくて、今もその味が忘れられない。

また再びタイの仏教寺院、そして仏教遺跡にお参りすることの機会に恵まれることがあったなら、色とりどりの果物の名前を覚え、味わってみたいものである。

合掌。