毎日写経

作品も募集しています

お手本と解説 神奈川県立金沢文庫長 高橋 秀榮

御家族みなさまの御応募をお待ちしております

94号から「毎日書道」が始まりました。

お手本と解説は、神奈川県立金沢文庫長・高橋秀榮先生にお願い致しました。

お手本を参考にして(名前は作品の左側に)、作品を半紙などに書いてご応募下さい(無料)。年間のご応募の中から優秀な作品を選び、誌上で発表し、記念品を贈呈します。作品をどしどしお寄せ下さい。

○送り先 〒155―0031 世田谷区北沢4−17−2 仏教企画まで。

○お問い合わせ 電話03−3481−4911

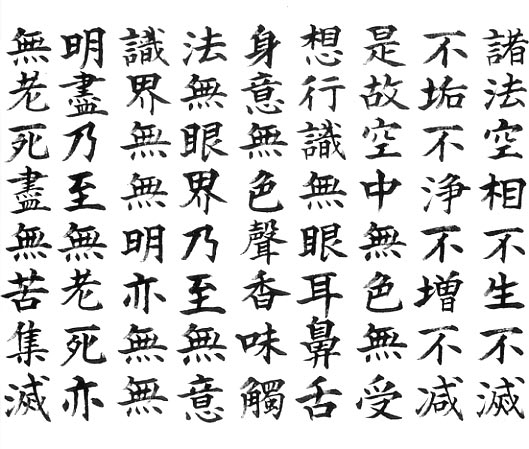

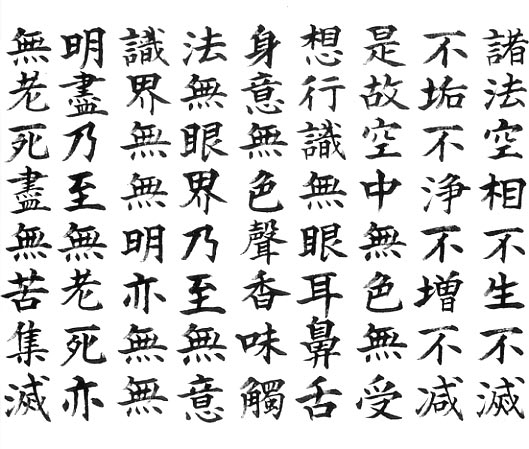

漢詩の名句や禅僧の言葉を、五文字あるいは六文字選んで、書道半紙に大きく書き写すことも、「毎日書道」の意図するところで、有意義な練習法ですが、前号から「毎日写経」とタイトルを変え、『般若心経』の経文を書き写すことにしました。般若心経は二六二文字の短いお経なので、一時間ほどで書き写すことができますが、ここでは通常の一行十七文字の細字写経の形をあらため、書道半紙を横にして書き写すことにしました。というのも、この雑誌が年四回発行の季刊誌なので、それにあわせて全四回で完結するよう、行数の配分や文字の大きさなどを考えて、その手本を書いてみた次第です。掲載の写経手本は、簡便な筆ペンを使って書いてみたものです。半紙の上部に一、三センチ、下部に二センチの余白を空け、一マス二、五センチのマス目を八つ作り、その中に文字がおさまるようにしましたので、一回あたり七〇字ほどの文字数になります。

写経とは、仏教の経典を筆写することですので、その書写にあたっては、経文を正しく、丁寧に書写することを心がけてください。写経にあせりは必要ありません。一文字一文字丁寧に書いているうちに、いつしか心が落ち着き、爽やかな気分が感じられるはずです。写経の功徳とは、そのような心境を得ること、穏やかさにひたることでもあるのです。どうぞ、書道半紙を横にして、筆ペンで、ゆっくり丁寧に写経してみて下さい。

高橋秀榮

昭和17(1942)年、北海道生まれ。

駒澤大学仏教学部卒業。同大学院博士課程修了。

現在、神奈川県立金沢文庫長。駒澤大学・法政大学大学院非常勤講師。

【秀榮 タイの仏教遺跡をめぐる】

スチャート君は、アユタヤのヤイチャイモンコン寺という古いお寺を案内してくれた。アユタヤは、十四世紀後半に興った王朝で、約四百年にわたって栄華をきわめ、仏教寺院もたくさん建っていたが、ビルマとの戦争で廃墟となり、この地の仏教遺跡には、首のない仏像もあちこちに散在しているとのことであった。しかし一九九一年に世界遺産に登録されるや、諸外国から観光客が訪れるようになり、注目されているという。

ヤイチャイモンコン寺には、三基の仏塔を取り囲むように、レンガ積みの塀がめぐらされていた。ただしレンガはすでに朽ちかけていて、露座の仏像の姿が塀の外からも拝むことができた。ここも参詣者であふれていた。露座の仏像の膝や足には金箔が貼られていた。ちなみに、タイの仏教遺跡で、何体かの仏像に黄色の布が袈裟がけに覆われているのを目にしたが、スチャート君に質問すると、その布はプミポン現国王の布施寄進によるものという。また仏像に、黄色の布を掛けたり、金箔を貼ったりするのは、現在と来世の幸福を祈るしるしでもあるのだという。私自身は、バンコクやアユタヤの仏像を拝して、「タイは金色を尊ぶ仏教国」という印象を強くした。