吉岡博道(よしおか・はくどう)

吉岡博道(よしおか・はくどう)昭和十七年九月二十七日静岡県生れ

駒沢大学仏教学部卒

永平寺僧堂研究科終了

永平寺二祖国師七〇〇回忌遠忌広報室部長

曹洞宗禅文化・洞上墨蹟研究会会長

藤枝市文化財保護審議会会長

心に響く仏教のことば

曹洞宗の書・拝見

禅文化・洞上墨蹟研究会 会長

静岡県藤枝市 正泉寺東堂

吉岡博道

吉岡博道(よしおか・はくどう)

吉岡博道(よしおか・はくどう)

昭和十七年九月二十七日静岡県生れ

駒沢大学仏教学部卒

永平寺僧堂研究科終了

永平寺二祖国師七〇〇回忌遠忌広報室部長

曹洞宗禅文化・洞上墨蹟研究会会長

藤枝市文化財保護審議会会長

曹洞宗の僧侶が書いた一行書、横物、大幅をわかり易く説明します。

曹洞宗と同じように坐禅を第一として「禅宗」とよばれている臨済宗、黄檗宗は茶道と結びついて、書に対して敏感であり、一種の畏敬といいますか、書が僧侶必須の心得みたいな所があります。これに対して曹洞宗は関心が薄いようです。臨済宗は武士階級にとり入り、曹洞宗は一般庶民に拡まり、筆をとって字を書くより、鋤や鍬をもって全国へ教線を伸ばしていったといわれます。私は十数年前、全国に檄をとばして、宗門禅文化高揚、特に宗門の墨蹟を尊重する会を発足させました。曹洞宗も次第に書についての関心が高まりつつあります。

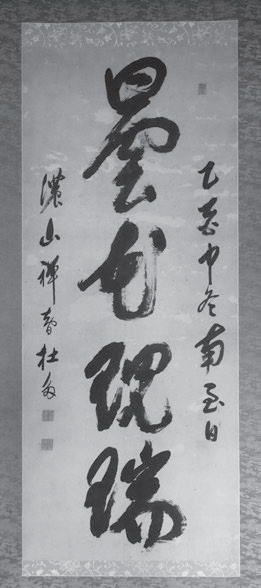

今回、とりあげたのは「曇花現瑞(どんげげんすい)」です。曇花とは優曇婆羅(うどんばら)といういちじくに類する植物、高さ二十メートルに達し、三十年に一度開花しておめでたいことを示す兆しがあるといいます。この大幅を当山では四月になると本堂の床の間に掛けます。書いた人は慧門禅智(1758−1830)。

岐阜県善応寺十七世、大阪鳳林寺十五世が主な住職地です。禅智の書は宗門近世の能書家で、習いこんだ書としては抜群、書体は荘麗雄渾です。一点一画に一身の力を尽くす、正に道元禅師の「身をも心をもはなちわすれて仏のいへになげいれる」ものです。

「曇花現瑞」慧門禅智書

「曇花現瑞」慧門禅智書

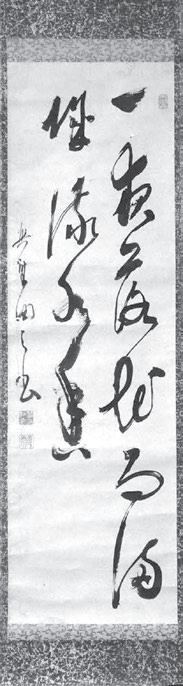

もう一幅は「一夜落花雨満城流水香」。よみは『一夜落花の雨、満城、流水香しし』です。春の嵐で満開の花が散り、川が一面、花を浮かべ、香りが漂ってくる。一幅の絵を想い出させる言葉です。回天慧杲(1794−1853)の書です。京都宇治興聖寺二十六世です。前の禅智同様、遺墨が残っています。片ひじはらぬ、力みのない、流れるような書体です。

二幅とも、坐禅で鍛えた精神を十分発揮し、創意に富み、気迫があり、それを私達は感じとっていきましょう。

「一夜落花雨満城流水香」回天慧杲書

「一夜落花雨満城流水香」回天慧杲書