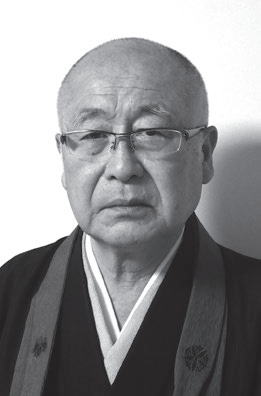

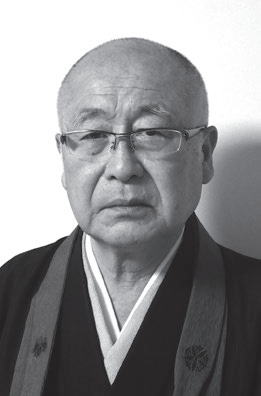

吉岡博道(よしおか・はくどう)

吉岡博道(よしおか・はくどう)昭和十七年九月二十七日静岡県生れ

駒沢大学仏教学部卒

永平寺僧堂研究科終了

永平寺二祖国師七〇〇回忌遠忌広報室部長

曹洞宗禅文化・洞上墨蹟研究会会長

藤枝市文化財保護審議会会長

心に響く仏教のことば

青山常運歩――自然の中に生きる

禅文化・洞上墨蹟研究会 会長

静岡県藤枝市 正泉寺東堂

吉岡博道

吉岡博道(よしおか・はくどう)

吉岡博道(よしおか・はくどう)

昭和十七年九月二十七日静岡県生れ

駒沢大学仏教学部卒

永平寺僧堂研究科終了

永平寺二祖国師七〇〇回忌遠忌広報室部長

曹洞宗禅文化・洞上墨蹟研究会会長

藤枝市文化財保護審議会会長

今回は「青山常運歩」の軸を二本掲げました。出典は漢詩で「青山常運歩、石女夜生児(せいざんじょううんぽ、せきにょよるこをしょうず)」と続きます。

普通の考え方では青山が動く、石が児(こ)を生むとは思わない。所が山が動くという。これは大自然の中で自然と共に生きる、自然の中に生かされている私に気がつくということ。六感を研ぎ澄ましてみる、つまり、坐禅を行じて、常に心に不動の信念をもち、生活していくということになります。坐禅をすればこのことがわかります。

次頁右の書は頑極官慶(がんぎょくかんけい)(一六八二〜一七六七)です。力強く、一本、しんの通った意志が感じられます。禅の修行で得た禅定力(ぜんじょうりき)でしょう。頑極の法系は月舟――徳翁――黙子――頑極と続き、筆痕(書)を重んじました。頑極の弟子に永平寺五十代玄透即中が出ました。玄透の書は全国にあり、「玄透禅師遺墨集」も出版されています。宗門僧侶で遺墨集が出ているのは風外慧薫、風外本高、良寛とこの玄透くらいです。この玄透の書の源泉である頑極の書は貴重です。頑極は彦根清凉寺、大阪仏眼寺、長崎天祐寺、名古屋新豊寺(現在廃寺)の四所住山。

左の「青山常運歩」は玄楼奥龍(げんろうおうりゅう)(一七二〇〜一八一三)。玄楼は狼玄楼(おおかみげんろう)と称されました。著述も多く、一代の語録「蓮蔵海五分録」(れんぞうかいごぶんろく)は曹洞宗僧侶の語録としては出色のもの。私は狼玄楼ではなく、懇切丁寧な指導者だったと見ています。それは和歌をもって在家の人に道を示すなど、ユーモアをもった柔和な面も見えるからです。京都興聖寺、兵庫龍満寺等に住し、門下に風外本高(ふうがいほんこう)を出しています。この系譜は天桂――象山――玄楼と連綿します。

玄楼の書は速筆で強い線がたたみこまれるようです。筆の毛の性能を熟知し、ムチをしならせながら、ビシビシときめている。岩をかむという表現がぴったりくるような、くい込みのきいた書線です。骨格もあり、格調もうかがえ、筆運びも厳しく、とても九十一歳の老人が書いたとは思えないものです。

玄楼は曹洞宗門でいわゆる「書き手」として月舟、玄透、愚禅、禅智、珍牛、風外等に肩を並べる人でありましょう。

頑極官慶筆

頑極官慶筆

玄楼奥龍筆

玄楼奥龍筆