禅の空間、佇まい、しつらえ

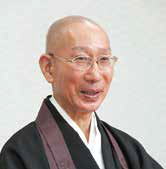

枡野俊明(ますの・しゅんみょう)

枡野俊明(ますの・しゅんみょう)

1953年、神奈川県生まれ。

建功寺(横浜市鶴見区)住職。多摩美術大学環境デザイン学科教授。

住職でありながら庭園デザイナーとしても高い評価を得ている。

祇園寺紫雲台庭園『龍門庭』など国内外多数の庭園作品を手がける。

『心に美しい庭をつくりなさい。』など著作多数。

ここ数年のことでしょうか、禅にとても注目が集まっています。人びとは禅のどんなところに惹かれるのでしょう。わたしは禅の独特な空間が人を魅了している、と思っています。それをひとことでいえば、「凛とした空気」ということになるでしょう。

ここ数年のことでしょうか、禅にとても注目が集まっています。人びとは禅のどんなところに惹かれるのでしょう。わたしは禅の独特な空間が人を魅了している、と思っています。それをひとことでいえば、「凛とした空気」ということになるでしょう。

禅寺のなかに立つと自然に背筋が伸び、心がキリッと引き締まるのは、そこが凛とした空気に満ちているからです。その源はきわめてシンプルなところにあります。掃除が行き届き、空間全体が隅々まで掃き清められ、箒目がついている。ですから、凛とした空気が生まれるのです。禅に次の言葉があります。

「一掃除、二信心」

仏の道を志す者にとって信心はもっとも大切なものです。しかし、その信心より掃除が上位に置かれる。それが禅の風光です。日々の怠りない、心を込めた丹念な掃除。禅の空間の基盤はそこにある、と思います。

大きな禅寺になると、手を合わせる本堂に行くまでに、山門があります。これは三解脱門とも呼ばれます。門は結界なのです。結界を越えることによって、空間が聖なるものに変わり、心がしだいに清められていく。心についた塵や埃が拭い去られ、「露」、すなわちまっさらになっていく、といってもいいですね。そのまっさらな心で合掌し、仏様と向き合う。それが本来の意味でのお参りです。

禅寺の造り、佇まいには決まりがあります。南北軸の上に乗るように建物を配置するというのがそれ。南北一直線に山門、仏殿、法堂、方丈が、手前から奥に向かって配置され、東側に庫院、西側に僧堂があって、山門の左右に浴司、東司それらが回廊で結ばれているのが、禅寺の本格的な佇まいです。これを七堂伽藍と言います。

ちなみに、仏殿はお釈迦様がお奉りされている建物、法堂は住職が法を説く建物、また、さまざまな儀式を執りおこなう建物。庫院は厨房、僧堂は修行僧が生活し、坐禅をする場所です。浴司はお風呂、東司はお手洗いです。

もっとも、こうした決まりに則って建てられているのは大規模な古刹にかぎられ、現在ではほとんどの禅寺が仏殿、法堂、がひとつの建物にまとめられ、それを本堂としています。

禅がもっとも重んじるのが「簡素の美」です。それは禅寺の内外のしつらえにも色濃く反映されています。鮮やかな彩色をほどこすといった装飾はほとんどなく、木地、つまり、木そのものがもっている美しさを最大限に活かすところに、簡素の美を求めていこうとするのです。

ただし、禅でも臨済宗は時の中央政府とのかかわりが密でしたから、将軍や大名をお迎えするために、建具の縁や欄間の一部に漆をかけるなど、寺のしつらえにも最小限の装飾はもちいています。簡素の美に徹したのは、道元禅師のご意向で中央とは距離を置いていた曹洞宗であったといっていいでしょう。

簡素の美とは、たとえば、障子を通してやわらかくなった光が畳に落とす淡い陰が醸し出す〝幽玄〟の世界といった、いわば、自然の光と影が織りなす巧まざる素朴な美しさのことです。

詩仙堂(京都市) 枡野俊明撮影

詩仙堂(京都市) 枡野俊明撮影

しつらえでもうひとつ重要なのが、これは禅寺だけではなく、伝統的な日本の家屋についてもいえることですが、外部空間をできるかぎり建物の内部に取り込んでくるということです。道元禅師にこんな歌があります。

「峰の色 渓のひびきも 皆ながら わが釈迦牟尼仏の 声とすがたと」

山々の峰の色や谷川の響きは自然を象徴しています。それらの自然はそのままお釈迦様のお声であり、お姿である、と道元禅師はおっしゃっているのです。一瞬もとどまることなく、常に移ろいでいる自然がもたらす四季折々の美しさは、仏様が現成した(現れた)ものであり、仏性そのものでもあるのです。

ですから、建物のなかにいても、できるだけそれが感じとれる、自然と一体になれることが尊いのです。そのための工夫が広縁(浜縁)です。屋根はかかっていても、庭と建物を隔てる建具がない。そこに佇めば、あるいは、坐れば、建物内に居ながらにして自然をそのまま感じることができるわけです。

鎌倉、室町期に建立された禅寺にはこのしつらえが当然のように見られました。ところが、時代を経るなかである種の〝合理精神〟が持ち込まれたのか、広縁にも座敷としての機能をもたせるために、広縁の外側に建具を具えるようになったのです。そのことによって建物と自然の間に境界ができてしまいました。

時代的な背景、立地的な難しさなど、ハードルはいくつもあると思いますが、禅の心をかたちにしたこのしつらえ、できればなんとか現代の禅寺にも取り戻したい意匠のひとつだと思っています。

さて、今回は禅の空間について、そして、禅寺の基本的な佇まい、しつらえについてお話ししました。次回からはもう少し細部に踏み込んで、話を進めていきたいと考えています。

泰寧寺山門

泰寧寺山門