仙台市・清水寺の檀家の方がた

仙台市・清水寺の檀家の方がた仙台市・清水寺の檀家の方がたが、昔のお葬式の様子を話してくれると集まってくれた。昭和38年を最後に土葬は廃止されたため、懐かしい回想として記憶をたどってお話が進められた。

まず死人が出ると、昔はお寺の和尚さんに知らせる人と、お医者さんを迎えに行く人と、村中に知らせに行く役目の人がいた。馬に乗った医者が来るころには、末期の水を親族の親しい順番でとり、一人一人がお別れをした。北枕に寝かせた死人には親族の手で白の晒しで結び玉や返し縫いをしないように着物を縫って、娑婆とは反対のうち合わせで紐のかわり荒縄でしばって着せた。霊魂が戻らないようにと、あの世とこの世を分離したのであろう。死出装束には手甲脚絆をつけ旅支度をさせて、縄で編んだわらじを棺箱に入れた。わらじの底にはそっとお金を忍ばせて、帰ってくるのに困らないようにした。矛盾ではあるが死人にやさしかった。

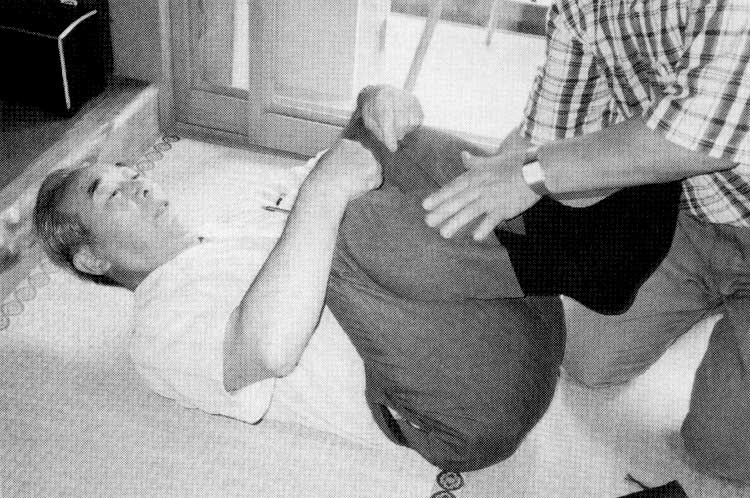

入棺する時は足を曲げた死人を荒縄でくくり、後ろから抱くようにして松の木で出来た棺箱にいれた。新聞紙で作った袋に籾殻をいれるのは死人が動かないようにするためでもあり、それは同時に腐敗を防ぐためでもあった。うつぎで出来た木を錫杖がわりにいれた。あの世に旅立つことは仏弟子としてご修行に出かけることでもあった。女性には化粧道具まで入れたものだと話してくれた。また携わった人の着物も同時に連れて行かれないよう同時に焼いたものだった。

三日の葬儀にかかる費用は、契約組みの他五升組み、一斗組みがあり、米を供出する。その米を毎日炊いて食事を皆に振舞う。振る舞いには大人振る舞い、子供振る舞いがあり飯と汁の他七品目は作られたという。すごいご馳走だ。近所の子供たちは、朝,そこの家に行って食事を食べてから学校に行く。皆つながりのあるおじいさん、おばさんがなくなったのを自然と知るのである。

家での出棺の儀は、四角い棺箱を担いだ後左回りに三回まわして,娑婆からあの世に移行させる。四方の門には青竹が立てられ四本のろうそくをたてる。弓張りちようちん、五色の旗、竜頭を前後に四本、蓮華の花、香炉、松明をかざしてあるく。チンドンジャランと鳴り物をならして悪霊を払う。お寺に着くと和尚さんが棺箱めがけて松明を投げる。そして土間でお経をあげてもらう。泣き女もいた。白いさらしの紐を引いて行列のようにつながって歩く。花篭にいれた五色の紙を死華花として、道に撒いていく係りもいる。娑婆に帰りたい死人には撒いた色紙を頼りに家に帰ってこれるように手筈をととのえたのである。だが一方では近道をせず遠くを回って家に帰ってこられないように墓場へいく。

人間の死は愛する者との別れによる苦痛や恐怖をもたらすことからも穢れと忌み嫌われた。しかし、その現実は認めつつも、心情は諦め切れないのである。 墓場では縄をおろして土に埋める。節をとった竹を土まんじゅうの上に立てて息ができるようにしたという。みんなであの世に送っていった。亡くなってもそこにいるかのように食べ物を供え、いつも生きている感じで呼びかけたのであろう。皆でおくるから家族は仲良くほほえましく人情いっぱいの野辺送りであった。

古代では濱宮、時代が下がると喪屋、忌屋などに遺体を安置し、そこに遺族もこもって死者に対する手厚い儀礼を行った。その期間は古代では数ヵ年に及び、後に短縮されて四十九日となった。遺族はこの期間他との交際を絶ち静かに死者を弔った。

私は昔の葬儀のあり方を聞くに及んで、現代において昔をそのまま再現することは難しいが、逃れられない人の愛別離苦の悲嘆を考えるとき、家族が充分な別れができるよう遺族の心を考えた最も人間らしい儀礼をここに見る思いがした。

(取材・藤木宏照)

お棺に入るときの恰好をする檀家総代の高橋保悦さん

お棺に入るときの恰好をする檀家総代の高橋保悦さん