「縁起」を根底に据えた仏教はすばらしい!

若い頃、どうしたら暴力のない平和な世界が実現できるのかという問いから、文化人類学を専攻された上田先生。

注目したのは、仏教は「縁起」を生きているという考え方だという。つながり合う「縁起」を根底に据えた仏教は、挫折感や敗北感からくる弱さや苦しみと向かい合い、支え合う存在だと説く。一方、曹洞宗の僧侶である西田正法師は、身内の死に直面し、無常との出会いによって故人に導かれるように仏道を歩み出す。その姿の中に成仏ということがあり、先祖供養は生き方になると話される。

◇東京工業大学大学院助教授

◇東京工業大学大学院助教授上田紀行(うえだ のりゆき)

1958年東京都生まれ。

東京大学大学院文化人類学専攻博士課程修了。

96年4月より東京工業大学大学院助教授(社会理工学研究科価値システム専攻)。文化人類学者。

86年よりスリランカで「悪魔祓い」のフィールドワーク調査を行い、著書において「癒し」の観点を最も早くから提示し、現代社会の諸問題にも積極的に発言する。

http://www.valdes.titech.ac.jp/~ueda

著書に、『日本型システムの終焉』(法蔵館)、『悪魔祓い』(講談社プラスアルファ文庫)、『覚醒のネットワーク』(カタツムリ社)ほか

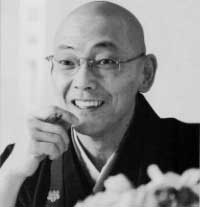

◇関東管区教化センター主監

西田正法(にしだ しょうぼう)

1954年11月8日、栃木県足利市、明林寺に生まれる。

駒澤大学仏教学部仏教学科卒業。曹洞宗教化研修所研修課程修了。

愛媛県新居浜市、瑞應寺専門僧堂安居(昭和59年10月〜62年10月)。

曹洞宗栃木県青年会会長。大本山永平寺講師兼伝道部主任(平成6年4月〜9年11月)。平成10・11年、曹洞宗特派布教師。平成12年4月より曹洞宗関東管区教化センター主監就任、現在に至る。平成14年より栃木県足利市、明林寺住職。

混迷する世の中に仏教の教えを 生かす

【西田】先生は文化人類学という学問の立場から、宗教全般にわたって広い視野でご研究なさっておいでかと存じますが、今日は先生の仏教に対する印象をお話いただけますか。

【上田】私はもともと癒しや、幸せ、そして世界はどうしたら平和になるのかということを青年期からずっと考えてきました。若い頃ノイローゼになって、生きる意味がわからなくなり、カウンセリングを受けていたこともありましたし、平和運動にかかわっていた時期もありました。人はどうしたら癒され、世界はどうしたら平和を実現し暴力を克服できるのかという観点から宗教を見た時に、世界の宗教の中で仏教が最も注目されるんじゃないかと思ったのです。

【西田】そう感じられたのは、仏教のどんな教えだったのでしょうか。

【上田】私が仏教に注目するのは「縁起」という考え方です。そして、この縁起を生きていくという考え方なんですね。私は一年間アメリカのスタンフォード大学の仏教研究所に行って仏教を講じていましたが、アメリカでは、正しいものと間違ったもの善と悪というふうに画然と二つに分けてものを見る、キリスト教・イスラム教の一神教的他者への不寛容というものが政治と結びついていて、大変な暴力を引き起こしているという自覚が今生まれているんです。そして、この二元的な捉え方をしない仏教に期待が集まっていると感じました。

「縁起」を生きるということですが、例えばスリランカの民俗仏教に「悪魔祓い」というものがあるんです。どんな人に悪魔がついて病気になるかというと、孤独な人に悪魔がつくと言うんです。つまり、周りの村人の目が大変冷たい場合、見られた人間に悪魔がつきその人は悪魔になるというんです。すると病気にもなるし、その悪魔は周りの人の不幸を願うようにもなるわけです。ところが、周りの人が温かい目で見てくれると、今度は仏の心が生まれてきて、周りの人の幸せを願ったり、困っている人を助けたいという温かな部分が出てくるというのです。人の心の中には善も悪もある、周りの人との縁起の中において善が出たり悪が出たりするんだという考え方なわけです。

【西田】縁起とは、全ては関係性の上に成り立っているという仏教の現象論・存在論ですね。

【上田】世界の平和、そして今日本の中で起きている不幸な出来事も、全ては縁起によって築かれているという認識がすごく重要になってきていると思います。そして、これが善でこれが悪だという教えに比べて、人間の弱さや苦しみに焦点をあてている教えが実はしたたかに強い教えではないでしょうか。そこに仏教の大きな魅力があると思います。

バブル後の停滞の中で、自殺なさる方も多いし、色々なところで歪みが見えてきて苦というものが実感されるようになりました。すごくミクロな世界というのか、日本人個々の問題を扱うときにも、苦をテーマとした仏教は心に届きやすいと思います。世の中を見ますと、我々はオーダーメイドというか、自分に見合った生きる意味を欲している時代になってきたと思うんです。その時に、私の苦というのはどこから来るのか、そして既製服ではない私の生き方、私自身とは何なのかということが問題になるわけです。仏教はこの問題に対し回答を持っているのですから、まさに今求められているんです。しかし、それが縁起を生きない仏教では苦しんでいる人々の心には届かないだろうと懸念しています。

【西田】そうですね、「思い通りにならない」という現実に直面し、挫折や苦を実感した時、愛しい人や身内の死に直面し無常・無我を感じた時こそが仏教との出会いになりますよね。

【上田】でも、その仏教も基本の縁起を踏まえず、生きた人間の苦を見つめず、教科書的な正しさで一方的に説かれたのでは聞く側からすると、このお坊さんは誰に対しても同じことを言っているんだなと思うんじゃないでしょうか。そうなると既製服になってしまい、私の苦しみが受止められたというふうには思えないわけです。だから著書の『がんばれ仏教』の中で、ひたすらお説教して説く仏教から、聞きつつ説く仏教に変わらなければいけないと言っているのです。人の苦しみを真摯に聞き、聞いた後で適切に説くならばオーダーメードになります。私のこの苦しみを受け止め、その上でこの仏さまの教えを説いて下さっているんだと分かるんですが、聞きもしないうちにこれが仏の教えですよと言われても、正しい教えでも心には届きませんよね。

儀式を通した仏教の可能性

【西田】おっしゃることよく分かります。私は、檀家さんにご不幸が起きた際、ご遺族の方に亡き人の事を語って頂くように心掛けているんです。なるべく枕経に行くようにしていますが、それが出来ない時はご遺族にお寺に来て頂き故人の生前の様子を話して頂きます。出来るだけ聞くことに努めます。悲しみや悔しさ無念、そういった感情に十分耳を傾け、更に生前のご様子を詳しく聞かせていただきます。それは、亡き人がご遺族にとってどんな仏になれるかを模索する貴重なヒントになるからです。

つまり、仏教とは本来生き方を説いた教えであり、対象は生きて苦しんでいる人なのです。すると、葬儀やお通夜は、儀式を通して亡き人を遺族や知人が仏として受け取り、仏と受け取ることで仏と成った故人に導かれるように仏道を歩み出して頂くことこそが本題なのです。身内との死別という厳然とした無常との出会いによって仏道に誘われる、そこに導くのが導師と言われる僧侶の役目だと思います。その為にはどうしても故人と遺族との詳しい状況を聞いておく必要があるのです。そこで取材したことを基に戒名を考え引導を作り、通夜の法話を構成します。戒名は故人の素晴らしい部分を象徴し、残された人がお位牌に手を合わせる時、その徳を慕い自らもその道を歩もうと思えるものにするのです。このようにすることで、先祖供養は生き方となると考えています。オーダーメードになっていませんか?

【上田】大変素晴らしい考え方だと思うのですが、仏についてどう考えたらいいのか分からないところがあります。例えば、おじいちゃんはどこへいっちゃうんですかという問いにはどう答えるんですか?

【西田】亡き人を実体としての仏とか魂としては説きません。おじいちゃんは亡くなることで無言の説法として無常・無我を説いて逝かれた。それを聞き届けたかどうかで、Aさんにとって成仏しているおじいちゃんも、Bさんにとっては成仏していない、ということをはっきり申し上げます。

【上田】なるほど。死んだという物理的な状況と成仏するということは違うのであって、まさにあなたの中で成仏するかどうかということを仏教は説いている、その人が仏弟子となって実体論的に私とは関係なしに向こうで成仏して仏になっているかどうかではない、というわけですね。でもそれがはたして信仰というものになり得るのでしょうか。おじいちゃんはどこへ行くんだろうとか。仏壇の中はどうなっているのかな、みたいな話になっていくと思うのですが。

【西田】信仰になるだろうかとのことですが、そこで大事なのが行つまり行為だと思います。実例をあげますと、お盆の棚経に伺ったら「御免なさい、まだ迎えに行けなくて先祖さん帰って来ていないのよ」という方がありました。それじゃあ、毎日お参りしているお仏壇は何なんでしょうか。先生も『がんばれ仏教!』の中で指摘しておられたと思いますが、日本人の仏という概念は実に曖昧なんです。亡き人を仏として実体視したら、おじいちゃんはどっちにいるんだと、変な話になっていくでしょう。

【上田】お墓か、仏壇か、という話になりますよね。

【西田】そうです。しかも、 実体視すると仏教そのものの教義が変質してしまうし、僧侶はシャーマンになってしまいますよね。それに対して行の中にある仏ということは、お仏壇に手を合わせて「おじいちゃん、行ってきます」と挨拶する時、その行為の中に仏としてのおじいちゃんは間違いなく存在しているでしょ。お盆に提灯を持って墓地にご先祖さまを迎えに行き、まるで提灯の灯火がご先祖さまであるかのように消えないように大切に持って帰って盆棚のロウソクに火を移し「お帰りなさい」と手を合わせる、その行為(行)の中に信仰としてご先祖は確かに存在するのです。私はそう考えています。

見られている私を意識する

【上田】西田さんのいうことはよくわかります。でも私は、生者から死者に向けられる眼差しの一方向というよりも、やはり日本の宗教心というのは、向こうから見られているという、私を見ている眼差しというようなものが大変重要であると思います。日本人は見られている私というものに関してすごくセンシティブな部分がありますよね。例えばルース・ベネディクトも「それは恥の文化である、罪の文化というようなものではなくて恥の文化で、人からどういうふうに見られているかということが日本の現実性を形作っているのである」というふうに言いましたよね。

私は、日本人は人の向こうにご先祖さまや神様や鎮守様などいろいろなもの、分からないけれども誰かがそこにはおわしますと手を合わせてきたと思うし、その誰かがいつも自分を見ているというような、世界の向こう側からのまなざしというのを意識しながら生きてきたと思うんですが…。

しかし近年は、そのまなざしが人のまなざしだけに縮小してしまって、会社の中で、クラスの中で、家庭で、どう見られているのかどう評価されているのかと、縮小された人間界のまなざししか意識できなくなってしまっているでしょう。そこに現代の大きな問題があるんじゃないかと、それが私の問題の立て方なんです。

ですから、仏教の縁起の在り方が先祖供養と結び付いて、目の前にいる人に見られているだけではなく、ご先祖さまからも、自然からも見られているという感覚を担保するというか、確保するための大きな役割を仏教の先祖供養が担っていたんじゃないかと思うんです。

【西田】そうですね。現象や存在を縁起として捉える仏教は、「生かされている」という感覚、先生がおっしゃる「分からないけど誰かがおわします」という感覚を大事にして来たと思います。ただそこにつけ込んだ怪しい宗教が横行していることも事実です。そこで私が行の中にある仏と申し上げるのは、その感覚が悪用されないように、縁起だからこそ無常であり無我なんだという教理を大前提にした上で、その「分からないけど誰かがおわします」という感覚を、お釈迦様が「法を見る者は、我を見る」と言われた如く、亡き人をお通夜や葬儀などの仏事を通して単なる先祖ではなくお釈迦様のお弟子になられた「仏」として見、より確かな導き手としてのまなざしを感じることが出来ると思います。

がんばれ仏教、がんばれお寺

【西田】さて、先祖供養のことからついしゃべり過ぎてしまいましたが、先生が今後の仏教に期待されることについてお話いただけますか。

【上田】世界文明的に考えても日本のことにしても、人間の弱さとどう向かい合って行くかということが焦点になると思います。世界的に弱肉強食で強い者が全部取り、弱い者はしょうがないという風潮になっています。日本も今そうなりつつありますよね。世界の三大宗教にも哲学にもなかった考え方ですよ。何のために先哲の思索があったのかって思います。

中でも仏教は、人間の弱さや苦しみからその思索が始まってますよね。すると、近年のように人が無力感や弱さから苦を実感している時代こそ、仏教の出番だと思うんです。自分の弱さや人生とは思い通りにならない苦しいものだと気づくことが大切なのだと思います。お釈迦さんの教えに出会って救われたつもりになっても、人生にはまるで罠のように様々な弱さの実感や苦との出会いがある。生老病死という形で襲って来るわけですよね。会社で偉くなっても退職したらぼろくずのように扱われたり、病や老いにみまわれて弱さや苦しみと出会うという具合です。だから、弱さを克服して強くなればいいのじゃなくて、そのことを共に考えてゆこうとするのが尊い教えなのだと思います。この世界が常に勝ち続けていかなければならないような脅迫観念に襲われる世の中だからこそ、仏教は本当の意味での救いになると思うんです。

だから、弱さの声をちゃんと聞けるかどうかが問題になってくる。この声を聞くことが出来た時、我々は仏教というものがどこまでもその苦しみに付き合ってくれて、その苦しみの声を聞いてくれるものなんだと気付かされるわけです。そうなると、大事なことはお寺さんのありようですよね。全国に八万ヶ寺、実際には六万ヶ寺とも言われるお寺さんの10%でも30%でもいいから、私達が弱さとか苦しみに出会った時にとことん向かい合ってくれる場所になってくれることで、私達は随分安心出来るんじゃないかと思うんです。

【西田】10%でも30%でもと言われると寺の住職としてはとても心苦しいですね。読者の皆さんも随分目標値が低いじゃないかと感じられると思いますが、実はそれ程現代のお寺は弱さや苦しみの声に耳を傾けていないのではないかという、寺に期待されるがゆえの厳しいご批判であると謙虚に受け止めさせて頂きます。

今、先生が弱さや苦しみととことん付き合ってくれる場所としてのお寺があれば安心出来ると言われましたが、現代人はブランド品や流行、年金や財産、或いは社会的立場や名誉などの自分自身ではない何か、世間が仮に価値を認めている何かによって外堀を固めることで安心を手に入れようとしているように見えますし、各国は核に代表される優れた殺傷能力(?)を有する武器を保有することで国としての安全を担保しようとしたり、他国との比較によって経済的優位性を保つことで安心を得ているように思えるんですね。先生がご著書の『覚醒のネットワーク』の中で書いておられる、レッテルを貼った自己や殻をかぶった自我ではなく、命としてつながっている自己に気付くことが安心につながる、つまり縁起の中で生き生かされている自己に覚醒することが本当の「癒し」につながってゆくのだと説かれるあたりと関連させてお話頂けないでしょうか。

【上田】そうですね。先ず私が『覚醒のネットワーク』の中で述べている「レッテルを貼った自己」或いは「殻をかぶった自我」ということを簡単に申し上げると、現代人は他者との差異によって自己を定義づけようとしているということなんです。命は本当は切れ目なくつながり関係しあっているものなのに、他からの違いによって確立する自己は他との違いを求めその差を広げることに奔走する競争の世界です。他との違いをモノに頼りますからモノに執着するようになります。どの宗教にも「あなたが『他からの違い』として自分を見ているかぎり、本当の自分は見えてきませんよ」という教えがあるんです。宗教の世界で問題にされる自我というのは「他からの違い」として確立される自分、自分が正しいと言うために「あいつが悪い」と言ってしまう自分なのです。

しかし、この他との比較によって確立する自分がいつまでも優位に立てるわけではありません。競争に負けたり、リストラされたり、老いや病によって足下が崩れることもあります。そこで挫折や敗北感を味わい弱さを知ることになるわけです。或いは戦いに疲れてしまう人もあるでしょう。その挫折感や敗北感は違いを競う世界では癒されません。争う必要はなかったんだ、命はみんなつながっていたんだということに気付き、競い合う世界から調和の世界に目覚めることこそ癒しにも安心にもなるのだと思います。

そこで必要となるのが、挫折感や敗北感からくる弱さや苦しみと向かい合い、みんな苦しんでいるんだよみんな強くないんだよと寄り添ってくれる存在だと思うんです。それがないと、打ちひしがれて破綻してしまいます。だから、「苦」という現実から出発している仏教に、お寺の本来の在り方を期待するわけなんです。

つながり合う命「縁起」ということをきちんと根底に据えたお寺の存在というものは、環境問題や世界の平和とか、私達が直面している問題を考え、人と人がお互いの幸せを共に祝福しあっていけるような場の拠点になりうると思います。そして、ちょっと危険な勢いをみせている国家主義みたいなものの歯止めにもなっていくんじゃないかという感じが僕にはするんです。だから、そういう意味で「がんばれお寺!」「がんばれ仏教!」ということをいっているんです。