問 禅問答のようにチンプンカンプンなやりとりをして何の意味があるのですか。

問 禅問答のようにチンプンカンプンなやりとりをして何の意味があるのですか。答 禅宗では師から弟子への以心伝心でなければ、釈尊の真意は伝わらなかったといいます。同時に不立文字(ふりゅうもんじ)で言葉や文章にたよるなともいいます。確かに釈尊の四十五年間の説法をそっくり二千五百年後に伝える事は不可能ですが、弟子が師の人格を丸ごと受け継いでいけば真意は伝わります。また文字によって教えを固定してしまうと柔軟さがなくなり、時代や人種を越えての救いが難しくなります。しかし、不立文字で印可され、以心伝心で継承しても、本物が伝わったかどうかは他人には分かりません。そのため中国では新しい住職が着任したり、高僧が来訪されると問答や説法の場が設けられ、質問して正しく仏法を把握しているかを確かめました。同時に説く者も本物かどうか力量が試される真剣勝負の場でした。この命がけの一言半句には、常識を断ち、意識を転換し、新しい世界を創造する力が宿っています。その一端を味わってみて下さい。

「幡が動くか風が動くか」

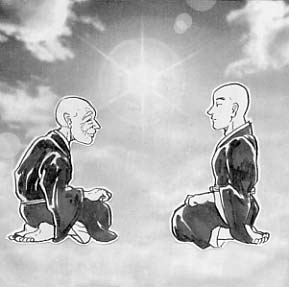

寺の法要では幡(はた)があがって説法が行われることを知らせる。その幡を見て二人の僧が議論を始めた。「幡が動いて風を起こしている」と言うと他方は、「何を馬鹿な、風が幡を動かしているに決まっている」と果てしなく激論が続いた。そこにいあわせた慧能は、「幡が動くのでも風が動くのでもなく、君達の心が動いているだけだ」と言った。(無門関)

もちろん、科学的にどちらが正しいかは自明ですが、見えない風を納得させるのは意外と難しいのです。例えば現代の私達は、地球の自転によって太陽が昇るように見えるだけだと知っています。宇宙から見た地球の映像によってこの真実を受け入れてはいますが、五十なかばの私は、どうも朝日は昇るように思います。昇る太陽だから一日の幸せを祈り、沈んでいく夕陽だから一日を感謝できるのでしょう。つまり理詰めで正しさをいくら説いても、心が納得しなければ、人は真の安らぎを得ることはできないのです。今の世界がギスギスしているのは、法律だ正義だという人間の作り出した規範をふりかざした結果のような気がします。そんな時に慧能禅師の「あなたの心が揺れている」という指摘に気持ちがひきしまります。

それではもう少し心を探ってみましょう。起きあがり小法師のダルマさんは、インドから中国に禅を伝えた方です。

「達磨の無功徳」

梁(りょう)の武帝は達磨(だるま)に、「ワシは僧を育て寺を造って仏法興降につくしたが、さぞ功徳があろうな」と尋ねると、達磨は「功徳なんかない」とつっぱねた。むっとしながらも「仏法では何が一番尊いのか」と問う。今度も「仏法はカラリと開けっぴろげで尊いものなんかなんにもない」とにべもない。それでは「私の前のおまえは尊くないのか」とたたみかければ「識(し)らぬ」ととりつくしまもない。とうとう武帝には達磨の心が分からなかった。(従容録)

人の心ほど不安定なものはありません。ことに善悪、苦楽、好悪という最も根本的なものにも基準はありません。それなのに一定の価値観をつくりあげ、おしつけ、果ては振りまわされて様々な悲喜劇にさいなまれます。この状態を禅では「染汚(ぜんな)」といい心が素直に働きません。これに対し現実は、全て条件がからみあって起こり(縁起)、しかもそれは時々刻々と変化します(無常)。つまり善でも時と場合によって悪になります。この人の力ではどうにもならない真実世界を「不染汚」とも「空(くう)」ともいいます。仏教ではこの善悪の相対を越えた処に真の喜びや生き方を求めます。達磨は武帝に、一度全てをまっさらにしてその向こうに大きな空の世界があると示したかったのです。無功徳も無聖も不識も、現代の利益のみを追い、快楽におぼれた日本人への達磨の警告のように思います。

「坐禅で仏になれるのか」

南岳は弟子の馬祖がやみくもに坐禅しているのを危うんで「そんなに坐禅してなんになるのかね」と問うた。馬祖は「坐禅して仏になるためです」と答えた。すると南岳は側の瓦をとって磨きはじめた。びっくりした馬祖は「お師匠様何をなさるのですか」と言うと「磨いて鏡を作るつもりだ」と答えた。「瓦を磨いても鏡にはなりません」と言う弟子に師は「坐禅して仏になれるかなあ」と答える。ハッと気がついた馬祖は素直に「どうしたら仏になれますか」と問う。南岳は「牛車が動かぬ時は、車をたたくべきか、牛をたたくべきかははっきりしているだろう」と答えた。(正法眼蔵)

一般社会では何をするにも意義が問われ、人々は利益を求めてあらゆる事を行います。逆に損得や功罪がはっきりしないことは後廻しになります。ところが人生そのものはゴールも表彰台もないマラソンみたいなもので、目標を自分で定め、評価をしつつ完走を目指しますが、いつ死によってレースを中断されるか分からないのです。この不安に立ち向かうには、極端な考え方に固執してはいけません。それが仏教における中道で、心を柔らかく保ちます。

そこで禅の修行では「タメにするのはダメ」と利益とか名分とか○○のタメをすべて排除するのです。例えば常識ではキレイにするタメに掃除します。それにこだわるとキレイになりそうにないものやもともとキレイなものは掃除しなくていいのかという問題が生じます。禅の掃除はキレイなものでもしなくてはならない勤めとしてする「行」です。坐禅も悟りを開いて仏になるタメではなく、坐禅することそのものが内なる仏を輝やかせることだからせざるえないのです。

「寒暑のない処」

ある僧が洞山に「極寒や炎暑に襲われたらどうすればいいですか」と問うた。洞山からは「暑さ寒さのない処に行けばよい」と至極当然の答が返ってきた。そんな処なんかあるもんかと思いつつ「寒暑がない処はどんな処ですか」と教えをこうた。洞山は「お前なんか、寒い時は凍えて死に、暑い時は焼け死ぬ以外にないな」と答えた。(碧巌録)

この人生は仏へ戻る修行の世だから大事だと言われます。しかも、数えきれない輪廻を繰り返して得た幸運の人間道です。もちろん修行の旅ですから苦しいのは当然で、それをのり越えて進むしかありません。だから釈尊はこの世を娑婆(耐え忍ぶ世界)といわれているのです。

戦後の日本人は、焼土の中から、子どもにひもじい思いをさせたくない一心で復興しました。この、五十年はまさに寒暑なきユートピアを求めた旅でしたが、ついに理想の国を創り上げた時、そこは生ける屍と化した老人と、借金苦の中高年自殺、やり場のない苛立ちで狂暴化する青少年や無気力の壮年たちの満ち満ちた地獄でした。

この有様を見ると、江戸時代に地震や飢えに苦しむ人々に涙した良寛様の言葉「災難に遭う時は災難に遭うがよかろう。死ぬる時は死ぬがよかろう。これ災難を逃るる妙薬なり」が身にしみます。病気も苦しみも身の内です。病や苦しみを嫌うあまり、心や人生を損なってしまっては何にもなりません。四苦八苦は人生そのものですから、それなしに幸せはないのだと思い定めて生き抜きましょう。